No mucho antes de que descubramos que la omnipresencia atribuida a Dios sólo era la fantasía persecutoria de una mente bicameral o simplemente primitiva, y algo después de haber dejado, por fin, de ser un escritor «de escritores», Luis Chitarroni (Buenos Aires, 1958) es ya uno de los pocos autores realmente ubicuos de la literatura argentina: está en la creación de la revista Babel y la renovación de la escena literaria de ese país a partir de la década de 1990; en el relevo de las figuras tutelares de esa literatura por un puñado de excéntricos (Osvaldo Lamborghini, Alberto Laiseca, Héctor Libertella, Luis Guzmán, Copi…); en la novela de César Aira El volante y en la de Alan Pauls El coloquio, de las que es personaje; en los importantes servicios prestados al lector por las editoriales Sudamericana y La Bestia Equilátera; en el prólogo a la edición argentina por excelencia del Mandrake de Lee Falk y en el de El libro de los monstruos del muy poco historietístico Juan Rodolfo Wilcock; en la extraordinaria traducción de un pasaje del Finnegans Wake de James Joyce junto a C. E. Feiling y Ricardo Piglia; en la construcción, finalmente, de la figura ya poco usual del escritor que lee y cuya escritura no puede ser desmigajada de intereses y estrategias de lectura.

Naturalmente, Chitarroni sigue en esto a Jorge Luis Borges. Pero, como escribieron Luz Rodríguez Carranza y el improbable Wouter Bosteels, lo hace a la manera de alguien que «juega sin imponerse, que escribe ensayos y no teorías, lecturas fragmentadas, interpretaciones múltiples de textos que pierden todo sentido único». Desde Siluetas en adelante, lo suyo es la desestabilización de los órdenes y las jerarquías que sancionan los ámbitos sólo aparentemente antitéticos del Mercado y la Academia, que delimitan el cómo y el qué se lee. Chitarroni subvierte con cada nuevo libro las ideas más habituales en torno a la supuesta unidad de la obra literaria y la figura del autor, así como a la posibilidad de que ambas puedan poner freno a la proliferación del sentido que resulta de la lectura del texto por parte de lectores distintos y en sitios diferentes, y lo hace con un número no especialmente limitado de recursos: la inflación del recuerdo infantil y la construcción del relato a partir de una ausencia como en El carapálida, la historia de un puñado de niños que comparten el último año de la educación primaria en una escuela pública argentina en 1971; la digresión, la criptografía, la paráfrasis socarrona, la aproximación parcial pero iluminadora de los ensayos de Mil tazas de té, la Breve historia de la literatura latinoamericana (a partir de Borges) y Pasado mañana; la adjetivación poco ortodoxa, la ironía, la frase perfecta que sólo puede escribir quien consigue hacer de su lengua materna un idioma extranjero, la invención de nombres descabellados —y, por lo tanto, perfectamente verosímiles en Argentina— de El carapálida, estas Peripecias del no y los cuentos de La noche politeísta; la inconclusión deliberada, el fragmento —en Mil tazas de té Chitarroni nos recuerda que Charles Baudelaire sostenía que no se puede ser sublime sin interrupción, aunque serlo no parece estar entre las principales aficiones del escritor argentino—; la relevancia otorgada al doblez que subyace a todos los acontecimientos narrados y a su interpretación y que lleva a menudo a que sus personajes entrecomillen lo que dicen con un gesto, penosamente trazado en el aire, que no consigue disciplinar el sentido ni poner freno a su multiplicación.

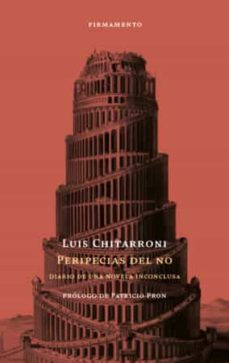

Nadie escribe como Chitarroni, pero tampoco nadie lee como él, que lo hace con un escepticismo contagioso al punto de que, confrontado con la falta de linealidad y de jerarquías, la aparente ineficacia de lo que está leyendo y la ausencia de otro tipo de referente, deliberadamente omitido, su lector no consigue suspender la incredulidad, que se intensifica mientras continúa leyendo a Chitarroni leyendo a Chitarroni mientras éste escribe, con una obstinada desconfianza, el «diario de una novela inconclusa», una narrativa que avanza —en la muy escasa medida en que puede decirse que lo hace— mediante la alternancia de los impulsos contradictorios de sustraer y de agregar; incluso, de repetir: en Peripecias del no hay omisiones, anagramas y nombres en clave, anécdotas emancipadas de sus protagonistas e inconclusiones, pero también redundancias, correcciones, resúmenes de textos que no podremos leer completos nunca, listas, diarios de viaje, parodias, «una cantidad innecesaria, acaso superflua, de signos de puntuación que», según el narrador, «reflejan la indecisión o la alarma de quien escribe».

Peripecias del no puede no parecer una novela, pese a que la recorre algo parecido a un relato sin anécdota acerca de una revista llamada Ágrafa y los personajes se repiten de pasaje en pasaje; pero su posible exclusión del género como producto de las ideas que nuestra época tiene acerca de su naturaleza constituye el argumento más apropiado que pueda encontrarse para otorgarle esa condición de novela; es decir, de ensayo. La conforman textos breves de formas diversas: índices, diálogos, bosquejos, resúmenes, citas, comienzos de cuentos, una imitación de Henry James, descripciones de cuadros, un soneto, epigramas, una sextina, una biobibliografía, todo presidido por la discontinuidad y la negación de las posibles demandas de transparencia y de linealidad por parte del lector y poniendo de manifiesto que no son la imposibilidad beckettiana de decir ni el agotamiento del tema los que otorgan su forma a cualquier relato, sino la proliferación excesiva de acontecimientos a narrar, que impide hacerlo «hasta el final» e incluso comenzar siquiera. Ágrafa es, por supuesto, Babel, la revista que Chitarroni creó junto a Daniel Guebel, Sergio Bizzio, Alan Pauls, Sergio Chejfec y Martín Caparrós, una «farándula sin crédito en la novela contemporánea» a cuyos integrantes otorga nombres imposibles como «Hilarión Curtis», «Nicasio Uhrlihrt», «Elena Siesta», «Federico Prosan», «Lalo Sabatani» y «Delfín Heredia». Pero el libro no es una historia de esa revista, sino más bien un ejercicio sistemático de ocultamiento de esa historia.

Para Chitarroni, «no se escribe bien no escribiendo, no se escribe mal escribiendo bien. El escritor quiere ser, no escribir, y para ser escritor hay que aceptar el desafío de no escribir una sola línea, no teorizar, no dar el brazo a torcer». Chitarroni es escritor cuando, imposibilitado de hacer otra cosa que escribir —por afición, por costumbre, como resultado de una pulsión indefinible y esencialmente autodestructiva—, escribe negando lo que escribe, resistiéndose a desarrollar las alusiones que despliega, ocultando el sentido, practicando el truco de fingir que no hay truco. La narrativa de Peripecias del no parece no estar sometida a ningún tipo de orden y se asemeja a los vagabundeos por Dublín de Stephen Dedalus y de Leopold Bloom, a las acumulaciones irónicas de David Markson y a las iconoclastias de Wilcock, Vladimir Nabokov, William Gerhardie, Carlo Emilio Gadda, Arno Schmidt y Flann O’Brien —todos autores que Chitarroni ha presentado al lector o ha publicado—, a pesar de lo cual, es también muy borgeana en su insistencia en afirmar que ningún conocimiento de relevancia fue susceptible jamás de ser transmitido. No hay más claves, o, si las hay, ya han sido sustraídas por el autor mucho antes de que el lector comience a leer; pero es precisamente esa sustracción la que convierte la lectura de Peripecias del no en una experiencia inusual, más relevante cuanto más se aleja de la prosa periodística que constituye el mínimo común denominador de la literatura contemporánea, incluso de la que, por una razón o por otra, es llamada «de calidad». «Y es que no se trata de una novela fácil», como admite su autor, que a continuación alerta: «Más no se puede simplificar (sin que cambie de naturaleza)», siendo esa naturaleza la que corresponde a uno de los textos más singulares que se han escrito en Argentina en los últimos veinte años, quizás el más cervantino, el «triunfo de un fracaso» que, apropiadamente, su autor dedica a cuatro músicos anglosajones de gran talento y previsible derrumbe.

La obra de Chitarroni está deliberadamente fuera de lugar, es irreductible, vislumbra el futuro desde un presente perpetuo, habla una «lengua rara», se oculta, refuta el tiempo al anteponer su carácter de remanente al relato de su improbable construcción: como toda literatura presidida por lo que Damián Tabarovsky llamó en una ocasión el Fantasma de la vanguardia, la de Chitarroni irrumpe en el mundo como ruina, en un gesto antihegeliano de cuestionamiento de la idea de la Historia como progresión razonada y parusía del Espíritu y de las nociones de vanguardia y retaguardia. Leer Peripecias del no es, en ese sentido, experimentar una literatura de la negatividad y de la resistencia —al imperio de la anécdota, a la completitud, a la supuesta exhaustividad de la memoria, a la voluntad de decir, al torpe fingimiento de una realidad ordenada que practican ciertas obras literarias— cuyo origen puede atribuirse un poco caprichosamente a cierto monólogo en la novela de un irlandés célebre; leerla es deambular una vez más entre una vigilia y un sueño en los que la negación se convierte en consentimiento y la aceptación de un personaje famoso, en la del lector.