1

«Oye, Havermeyer, ¿tengo moscas en los ojos?», pregunta Appleby. «¿Roscas?», se sorprende Havermeyer. «No, moscas», le corrige Appleby. «¿Moscas?», vuelve a parpadear Havermeyer. «Sí, en los ojos», insiste Appleby. «Debes de estar loco», le responde el otro. «No, no estoy loco. El que está loco es Yossarian. Sencillamente dime si tengo o no moscas en los ojos. Vamos. No voy a desmayarme del susto», le ruega Appleby. Havermeyer no ve nada, por supuesto, pero ésta es precisamente la demostración de que tanto Appleby como Havermeyer tienen (efectivamente) moscas en los ojos, una cantidad tan grande que les impide ver que tienen moscas en los ojos: que sólo Yossarian pueda verlas no es tanto una prueba del hecho de que Yossarian está loco (lo está, como suelen estarlo todos aquellos que se someten a la «trampa 22» del título de la novela de Joseph Heller, aunque también está cuerdo, en algún sentido), sino más bien de que él es el único que no las tiene; es decir, que no tiene moscas en los ojos.

2

Que nosotros tampoco podamos verlas, que, en una situación hipotética en la que nos encontrásemos frente a frente con Appleby y éste nos exigiese que le dijéramos si tiene moscas en los ojos, y nosotros nos prestásemos a su pedido y lo mirásemos fijamente, tratando de encontrar cualquier trazo de moscas en sus ojos, el más mínimo siquiera, al menos el rastro de una mosca que se hubiese descolgado del techo de la habitación donde nos encontramos o hubiese abandonado la mesa o hubiera dejado de darse de bruces contra la ventana cerrada a través de la cual se ve lo que se ve inevitablemente desde la ventana de la habitación en la que transcurre nuestra situación hipotética, que es una base militar estadounidense en la isla italiana de Pianosa, para deslizarse siquiera por un instante frente a los ojos de Appleby, que en esa situación, digo, seamos incapaces de ver siquiera una mosca en su rostro no significa que éste no tenga moscas en los ojos, sino, sencillamente, de que nosotros también las tenemos: por esa razón no podemos verlas, ni en el rostro de Appleby ni en el nuestro.

3

Martin Jay denomina «régimen escópico» a un modo de ver ligado a las prácticas, valores y a otros aspectos culturales y epistémicos de una sociedad específica en un momento histórico específico; en algún sentido, el régimen escópico es un horizonte de posibilidades que determina qué se ve y de qué forma se ve, al tiempo que un sistema que, por su propia naturaleza (es decir, por su naturaleza de sistema), apunta a dos objetivos: en primer lugar, al ocultamiento de la condición socialmente construida y, por consiguiente, política de las imágenes, y, en segundo lugar, a su perpetuación en tanto régimen dominante de la mirada. Vivir bajo un régimen escópico significa no ver, o sólo ver lo que se nos permite ver y de la forma en que se nos dice que debemos hacerlo; la función del régimen escópico es contribuir a la producción de unas imágenes cuya naturaleza construida sea soslayada, imágenes que nos parezcan «naturales» en virtud de su proliferación y de un cierto acostumbramiento. ¿Existe algo peor que tener moscas en los ojos? Sí, tener moscas en los ojos y no verlas por tener moscas en los ojos. Es decir, ser incapaces de percibir la naturaleza socialmente construida de unas imágenes que ocultan en lugar de mostrar, que pretenden ser tomadas por naturales, que disimulan su carácter sustitutivo, que fingen ser la negación de un decir cuando (en realidad) en ellas habla, por decirlo así, el poder.

4

A lo largo de los últimos años Chema López ha producido una obra cuyo objeto no ha sido sólo la instalación de unos discursos específicos en el mundo del arte, sino también el cuestionamiento del régimen escópico dominante; es decir, de la forma en que miramos las imágenes: su cuestionamiento se produce de diferentes formas, siendo la más característica lo que Óscar Alonso Molina ha denominado «un cierto estado de imperfección, un déficit, una falta» en sus pinturas, no en el sentido de que éstas serían imperfectas (por el contrario, la suya es una de las más obras plásticas más precisas y técnicamente brillantes que puedan encontrarse en el arte contemporáneo español), sino en virtud del hecho de que, en su simulacro de realismo pictórico, su pintura incluye y destaca especialmente la imperfección de la imagen como un elemento fundamental de la misma. Así, las rayas horizontales de algunos de sus cuadros que parecen inspirados en fotografías (como si el pintor, en un exceso de celo en relación al realismo de la imagen que pretende reproducir, tuviera que pintar también los defectos de la reprografía con la que trabaja), el halo que rodea a ciertas figuras (como si la representación de la figura originalmente fotografiada debiera incluir también el desenfoque, el halo que produce a su alrededor la fotografía «movida»), las limitaciones del encuadre y la información visual que éste ha dejado fuera en la imagen original (rostros, torsos, cabezas), apuntan a poner de relieve el fallo tecnológico, el accidente de la imagen, a través del cual se manifiesta su carácter artificial y construido. La realización de estos simulacros de fotografías y el tránsito de la fotografía o de la fotocopia al dibujo (que invierte el orden en que estas tecnologías se sucedieron en el tiempo, en un gesto desacralizador en el que López recupera la tecnología de representación supuestamente perimida y se manifiesta de esa forma contra la obsolescencia) no son la manifestación de una nostalgia por los dispositivos, o, peor aún, por la ilusión de un pasado en el que verdad y ficción, entre la representación de la cosa y la cosa «en sí», habrían estado separadas (la nostalgia de un mundo «verdadero» por decirlo así), sino la evidencia de que nuestra nostalgia lo es de imágenes manipuladas cuya manipulación ha sido siempre una violencia ejercida sobre la mirada.

5

López encuentra en los fallos de las tecnologías para la representación y la reproducción de las imágenes no sólo indicadores del carácter construido de estas últimas y, por lo tanto, de su historicidad (lo que significa también: de su condición de soporte de las relaciones de poder), sino también elementos desde los cuales articular una actitud de resistencia al dominio de la imagen y a la aceptación irreflexiva de su manipulación. Creo que en las imperfecciones deliberadas de su obra, en su énfasis en la materialidad de las imágenes (en sus condiciones de producción, se podría decir también), se oculta el programa para una estética de la resistencia y una actitud de rechazo a la idea de que las imágenes serían «naturales» y nuestra mirada podría ser «franca», «despejada». López demuestra que no hay nada «despejado» en nuestra mirada, que mirar una imagen es ya, por sí mismo, participar en unas relaciones de poder específicas y en un régimen escópico determinado, así como una cita; o, mejor dicho, una actividad que se presta a la cita, que convoca (al modo de los «fantasmas» que presidían su última exhibición en Valencia, en 2014) presencias, una serie de ecos en los que el espectador puede indagar para asumir la actitud de alerta y de sospecha que están implícitas en la idea de una estética de la resistencia.

6

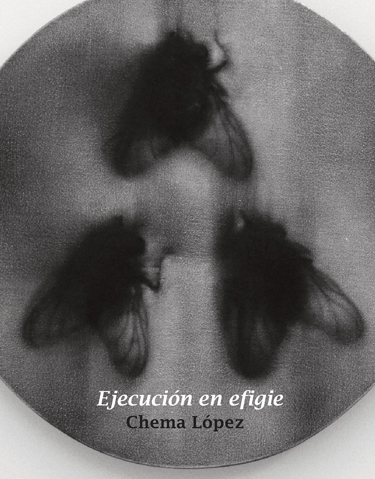

Las referencias culturales en la obra de López no conforman un gesto exhibicionista: por el contrario, están allí para desalentar cualquier visión «ingenua» de su trabajo, poniendo de manifiesto que éste (pero, en sustancia, toda otra producción artística) existe en un campo preestablecido. En ese campo (y esto resultará evidente al visitante a la muestra), opera el poder, pero también están los elementos para ejercerle resistencia. López trabaja con la imagen descontextualizada, la reescritura, la escenificación de la producción artística (notable, en ese sentido, su cuadro «Courbet pintando “El grito (de caza)”», así como sus imágenes de fotógrafos y de cámaras fotográficas, bastidores, placas radiográficas, contactos, etcétera), la conformación de series como «Libros blancos sobre temas oscuros» y «Miniaturas de magnicidas (no hay enemigo pequeño)», su «Restauración con pentimento (El fantasma de palacio)», la negritud; su concepción de la imagen como archivo supone dar la espalda al mito romántico del artista solitario al tiempo que pone de manifiesto que toda imagen es «todas las imágenes», un reservorio de las soluciones encontradas al temor y al desamparo frente a la existencia. Las portadas de libros desgastados por el uso, la cubierta de un disco, pero también las marcas en ella, las partituras: todo ello apunta a la conformación de un mundo propio compuesto de referencias pictóricas, literarias y musicales, pero también al reconocimiento del hecho de que toda imagen lleva consigo una cierta inestabilidad, vinculada con su pertenencia a un contexto cultural amplio que sólo puede ser insinuado en la imagen, que sólo aparece en ella como falta. En las citas a la música de los esclavos negros en los Estados Unidos, a La literatura nazi en América de Roberto Bolaño, a las escenas de caza, a los forajidos norteamericanos del siglo XIX, a las ejecuciones que realizaba la Inquisición sobre los ausentes o muertos, López se pregunta, además, por la imagen como testimonio de la violencia, aunque de una violencia ausente, que se ejerce sobre las mismas imágenes porque se comprende que las consecuencias de su ejercicio son mayores si se realiza sobre ellas en lugar de sobre los sujetos. Las «ejecuciones en efigie» del título de la exposición ponen de manifiesto que no existe (ni existió) un período en el que «la cosa en sí» y su representación hayan estado escindidas; también, que la violencia que se ejerce sobre una se ejerce sobre la otra y, más específicamente, que esa violencia se ejerce de forma permanente, que el régimen escópico sólo subsiste mediante el ejercicio de una violencia sobre la mirada del que son testimonio las imágenes mismas. No sería difícil verlo si no tuviésemos moscas en los ojos.