P está desayunando, entreteniéndose en empapar una galletita en el café, cuando los hermanos Atlántico y Pacífico Sosa llaman a la puerta de su casa. P debe cumplir con el requisito de presentarse en la sede del Club de Nadadores Muertos, cuyo socio estrella es Brian Jones, el célebre guitarrista de los Rolling Stones y único integrante de la categoría Idiotas de Natatorio, compuesta por las personas que han muerto ahogadas en sus propias piscinas. Como P no recuerda haber llenado nunca una solicitud de ingreso a un club de tales características, acompaña a los hermanos Sosa para aclarar su situación. ¿Debemos decir que P no sale nunca del pasillo que decide atravesar? ¿O que si sale, el que sale no es igual al que ingresó? Algo parecido puede pasarle al lector de Nadadores Muertos una vez que entre en el extraño mundo de Patricio Pron, compuesto por cabezas de pescado podridas, expedientes interminables, una chica linda que quiere que le cuenten cómo es un barco y un falso chino que se hace llamar El Oriental.

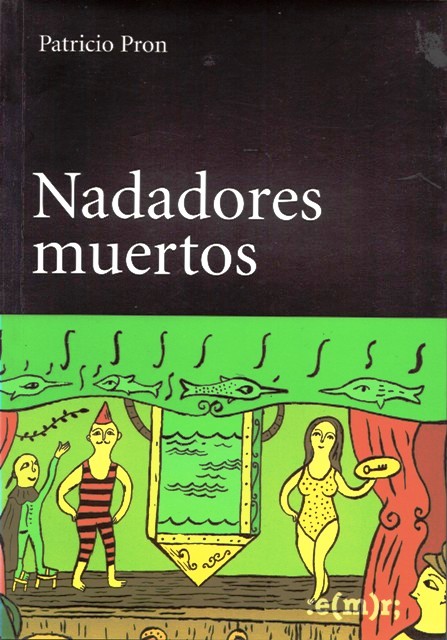

Novela cómica sobre el lenguaje o alegoría sobre la desaparición de personas, Nadadores muertos, escrita con inusitado talento expresivo y compositivo, convoca de una vez los universos de Kafka, Carroll y de la farsa dramática de Roberto Arlt.

Algunas páginas

Tres días después de que todo comenzara, cuando emergía triunfante del tanque de vidrio, P recordó un pequeño hecho sin consecuencias que había sucedido durante la mañana de su partida.

Se había entretenido esa mañana durante el desayuno sumergiendo una galleta en la taza de café que bebía invariablemente a esas horas antes de marcharse a la oficina. Habitualmente la galleta se empapaba de la sustancia oscura y aromática y él, con el sentido de la oportunidad perfecto de un jugador entrenado, se la llevaba a la boca antes que se disolviera por completo. Esa mañana, sin embargo, la galleta se quebró a poco de sumergirla en el café. P miró asombrado cómo uno de los pedazos flotaba hasta empaparse por completo del líquido y luego se hundía en el fondo de la taza, donde se transformaba en un sedimento grisáceo y de aspecto repugnante. Luego se quedó mudo mirando la taza hasta comenzar a pensar que el pequeño acontecimiento, excepcional en sí mismo, era un anuncio de algo que iba a sucederle; que era una anticipación del futuro. Pensó incluso que ese futuro, negro como el café, había empezado ya a tragárselo a él, víctima involuntaria de un descuido o de una farsa que no podía anticipar pero que intuía acercándosele.

P decidió no pensar más en el asunto; le parecía inaceptable que un acontecimiento cotidiano, mínimo, le provocara pensamientos tan negros. Era igualmente ridículo pensar que una persona como él, fría y calculadora, ligeramente cruel a la hora de hacer negocios y siempre pragmática, se angustiara por una galleta que se hunde en el fondo de una taza una mañana cualquiera. Sin embargo, cuanto más se resistía a pensar en el asunto mayor era la insistencia con que la imagen volvía a su cabeza: la galleta empapada de líquido negro, hecha casi toda ella misma un líquido negro, hundiéndose hasta el fondo de la taza.

«Es extraño cómo son los hechos insignificantes los que ofician de puente entre dos situaciones, entre dos estados» había pensado al salir del tanque y recordar las circunstancias de su captura. «Es sumamente raro» pensó mientras algo en él, un rastro de su antigua conciencia (calculadora o quizás sencillamente alerta), le recordó el momento preciso en que su vida había cambiado. Entregándose al sueño en los brazos de Zoe, P recordó el momento mismo en que tocaron a su puerta.

[…]

Al abrir la puerta, la luz penetró hasta cegarlo y, con ella, la imagen del recién llegado. El muchacho tenía puesto un traje de baño antiguo, como los que P había visto en el museo de la ciudad en alguna ocasión. Llevaba unas calzas rayadas que le abrazaban el cuerpo hasta abajo de las rodillas y se le abrían a la altura del pecho en dos tiradores que rodeaban unos hombros estrechos. Vestido así parecía más delgado de lo que tal vez realmente fuera, el enfermo de una enfermedad prolongada y dolorosa, que se aferraba a una bicicleta amarilla y también anticuada.

Mientras le echaba un vistazo rápido, P dudó entre asombrarse por su delgadez, por sus calzas definitivamente pasadas de moda o por las patas de rana que llevaba. Con ese calzado, se sorprendió pensando, debía tener grandes dificultades para pedalear en la bicicleta. El muchacho le sonreía, parecía esperar una orden para comenzar a hablar y a veces miraba con insistencia hacia un costado.

—¿Sí? —preguntó P, impaciente.

Entonces escuchó una voz que no provenía del muchacho sino de alguien a su lado, que decía

—Buenos días punto.

Le pareció que la última palabra sobraba, pero se concentró en averiguar quién había hablado. Entonces descubrió que al lado y un poco más atrás del muchacho había otro ciclista. Estaba vestido igual que el primero pero parecía algunos años mayor. Unos largos mostachos negros y ligeramente ensortijados en las puntas le adornaban la cara como si fueran una copia del manubrio de su bicicleta y estaban, también, deliberadamente pasados de moda.

Después de un instante de perplejidad, P respondió por cortesía:

—Buenos días.

—Punto —lo corrigió amablemente el primer muchacho, y dijo— dos puntos: tengo el agrado de comunicarle que el Club de Nadadores Muertos ha aceptado su solicitud de asociación punto.

P se quedó sorprendido. No recordaba haber enviado nunca una solicitud para pertenecer a ningún club de nadadores. No tenía, por otra parte, ningún interés en una actividad como la natación, cuyo ejercicio no podía brindarle los beneficios que él extraía de otras empresas, todas comerciales. Nunca había nadado, que recordase.

—No extendí ninguna solicitud para pertenecer a ningún club de nadadores —respondió.

—Punto —volvió a corregirlo suavemente el muchacho— dos puntos: por eso mismo el Club la ha aceptado punto. Es obvio que coma, de haberla enviado coma, el Club no la hubiera aceptado jamás punto.

P respondió:

—Debe tratarse de un error, y no puedo perder más tiempo. Adiós.

Intentó cerrar la puerta pero se detuvo al escuchar la voz del muchacho, que decía:

—¿Signo de pregunta usted no es P signo de pregunta?

—Sí —respondió P, vacilando.

—Pues aquí dice dos puntos: señor P aceptado punto —dijo el muchacho, extendiéndole una hoja. Se trataba de un simple papel manuscrito, en donde la inicial parecía borrosa. P la miró con detenimiento y luego dijo, devolviéndole el papel:

—Esta no es una P, sino una B.

—Se equivoca dos puntos: esta es una P punto —dijo el muchacho mientras le extendía el papel al ciclista de mostachos.

—Sin dudas punto. Es una P punto —ratificó este.

—Entonces su Club ha cometido un error —respondió P, furioso por el contratiempo.

—No hay error —dijo el de los mostachos— punto. La dirigencia del Club coma, y particularmente la comisión encargada de la aprobación de las solicitudes no enviadas coma, no cometen errores jamás punto. Eso es algo impensable punto.

—No puede ser —agregó el muchacho, saliéndose del acotado libreto que parecía estar representando junto con el de los mostachos, que lo miró de forma reprobatoria.

—Es probable que usted haya enviado su solicitud hace ya mucho tiempo punto —dijo—. Es cierto que en general las solicitudes son aprobadas con algún retraso punto —se sonrojó—. Muchas personas no reciben la notificación de su aceptación sino unos pocos días antes de su muerte coma, o incluso mientras están postrados en una cama de hospital coma, agonizando punto. Pero eso no sugiere negligencia de parte de la dirigencia del Club coma, sino que es una exigencia puntual del Estatuto punto.

—No creo que yo haya enviado nada —dijo P.

—Quizás cuando usted era un niño punto —sugirió el muchacho con una sonrisa.

—Lo cierto es que usted ha sido aprobado para pertenecer al Club y no puede rechazar el acompañarnos punto —interrumpió el de los mostachos.

—Sí que puedo —dijo P en tono desafiante.

Entonces el muchacho rompió a llorar. Aunque intentaba taparse el rostro con el brazo, sus gemidos revelaban que estaba llorando desconsoladamente, con un llanto que crecía en intensidad hasta parecer una sirena de barco y hacía tal escándalo que P no pudo sino pensar en sus vecinos, en su reputación y en los rumores.

—Tiene que venir punto —dijo el de los mostachos—. No fuimos enviados a recorrer este barrio inmundo durante días sólo para que usted nos diga que no tiene ganas de hacerse cargo de su responsabilidad. Punto —agregó, remediando su error, pero de inmediato, al ver que P iba a cerrar la puerta, cambió radicalmente de tono y empezó a lloriquear junto con el muchacho—. Por favor punto —dijo entre llantos—. Si no nos acompaña nos van a echar punto. ¡Signo de admiración y nuestra madre está muy enferma signo de admiración!

—¿Son hermanos? —preguntó P.

—Sí —dijo el muchachito— punto. Nueve hermanos somos.

—Punto —lo corrigió el de los mostachos, secándose el rostro con una mano.

P entornó levemente los ojos e intentó sonreír para darles ánimos.

—Bueno, bueno: voy a ir a su Club de Nadadores Muertos, pero sólo para aclarar este malentendido —dijo.

—Muchas gracias coma, muchas gracias coma, muchas gracias punto —empezaron a gritar los dos hermanos al unísono.

En ese momento P recordó que no tenía la dirección del Club.

—Necesito las señas del Club para llegar —dijo.

—Eso es un secreto punto —respondió el de los mostachos—. Por otro lado coma, no tiene de qué preocuparse punto. Viajará con nosotros punto. Suba al manubrio de la bicicleta de mi hermano punto —le ordenó

P subió con cierta dificultad a la bicicleta. Después de pedalear un par de metros, el muchachito dijo:

—Le voy a hacer una confesión punto. Ahora entiendo por qué usted fue admitido en el Club dos puntos: tiene bajo esa chaqueta un cuerpo de nadador punto.

—Gracias —respondió tímidamente P, agarrándose con fuerza del manubrio al tiempo que miraba hacia adelante.

[…]

Viajaron un par de horas. A P el viaje le pareció inusualmente largo, aunque luego supuso que había perdido la noción del tiempo. La ciudad no era tan grande, pensó, no era ese amasijo de barrios por los que nunca había pasado. Era, pensaba, más pequeña, la suma de tres o cuatro barrios distinguidos, calles de restaurantes y cines. Un número reducido y selecto de esquinas que se podían recorrer de un extremo al otro en menos de una hora, también andando en bicicleta. Durante el viaje se cayó varias veces del manubrio en el que iba sentado debido a la falta de práctica: las manos, los brazos e incluso el rostro se le llenaron de cardenales. En cada una de las caídas, el muchacho —P supo que se llamaba Pacífico— le sonrió con indulgencia y se inclinó para tomarlo de un brazo y subirlo otra vez a la bicicleta.

—No es nada coma, no es nada punto —le repetía cada vez, como si P fuera un niño al que hubiera que consolar. P no podía estar más en desacuerdo con esa forma de ser tratado, pero su voluntad había comenzado a debilitarse, reemplazada por una forma infantil de la resignación y también, de algún modo, de la expectativa.

Reseñas